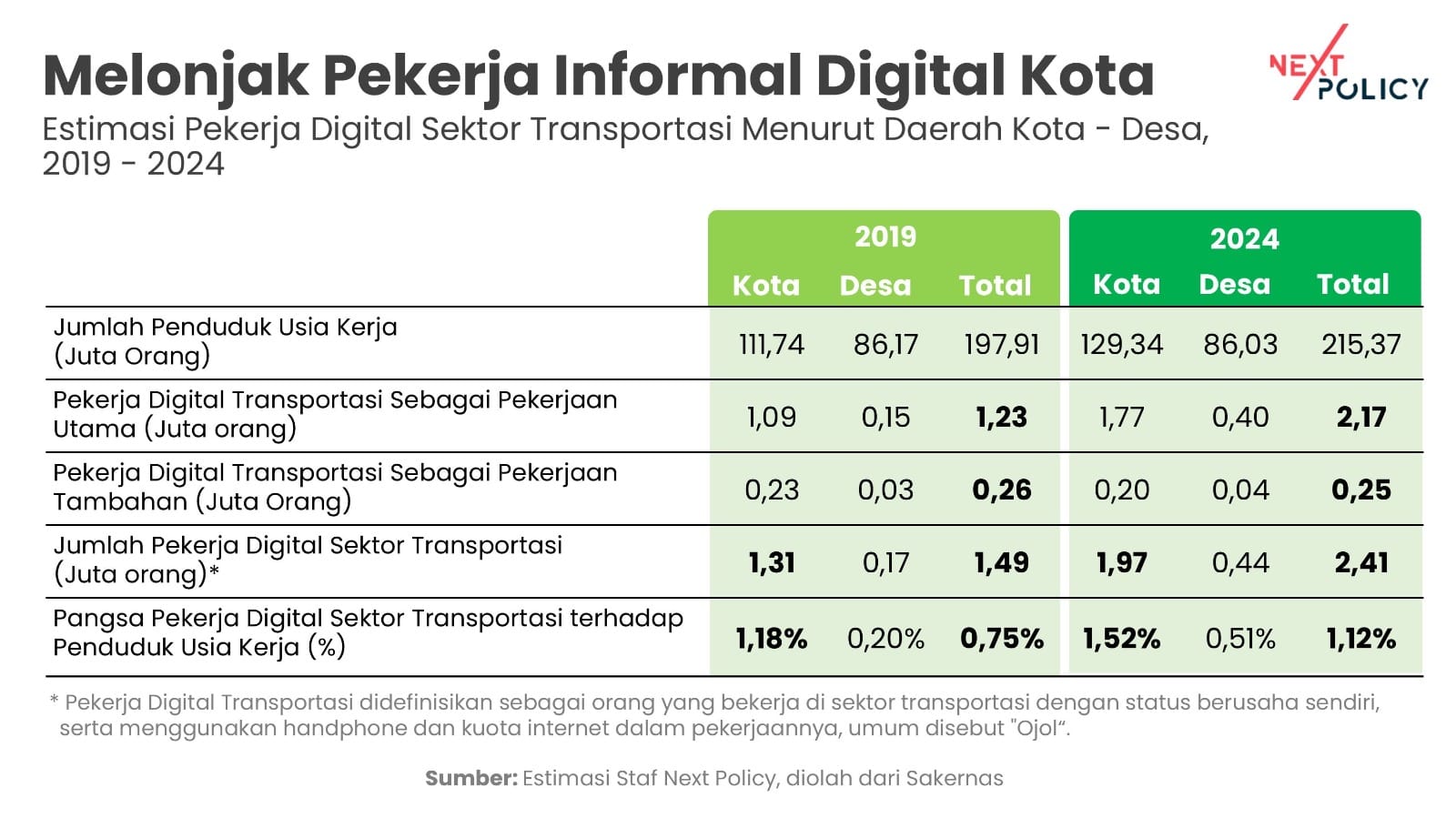

Lembaga Kajian Next Policy merilis kajian terbaru mereka. Di dalam kajian terbarunya, Next Policy memerkirakan, pada 2024 terdapat 2,41 juta pekerja digital transportasi di Indonesia. Jumlah ini meningkat tajam dari 1,49 juta pada 2019, atau tumbuh rata-rata 10,2 persen per tahun. Mayoritas dari para pekerja digital transportasi itu adalah lulusan pendidikan menengah ke bawah. Yaitu 56,6 persen lulusan SMA, 18,4 persen SMP, dan 17,3 persen SD.

Hasil kajian itu disampaikan Direktur Next Policy, Yusuf Wibisono, lewat keterangan tertulis yang diterima Redaksi Sabili.id pada Kamis (24/7/2025). Di dalam rilisnya, Next Policy lantas mendorong pembentukan "koperasi pengemudi daring" untuk pekerja digital transportasi, sebagai solusi atas ketimpangan relasi kerja dalam industri ride-hailing.

Rekomendasi ini disampaikan untuk merespons memburuknya kesejahteraan mitra ojek daring (ojol) yang didominasi pekerja miskin kota dengan jam kerja panjang dan upah rendah. “Pekerja ojol kini bukan lagi pekerjaan sambilan, tetapi pekerjaan utama dengan kondisi kerja yang sangat rentan,” ujar Yusuf Wibisono.

Yusuf menambahkan, pada 2024 sebanyak 89,7 persen pekerja ojol menjadikan profesi tersebut sebagai pekerjaan utama. Naik dibandingkan kondisi pada 2019 yang 82,9 persen.

Data Next Policy menunjukkan, sekitar 75 persen pekerja digital transportasi berpenghasilan di bawah 3 juta Rupiah per bulan, atau di bawah rata-rata upah minimum nasional. Kondisi itu diperparah oleh jam kerja yang sangat panjang. Sejumlah 66 persen pekerja digital transportasi itu bekerja lebih dari 40 jam per minggu. Bahkan 22,9 persen bekerja hingga 98 jam per minggu tanpa jaminan hari libur.

“Jam kerja yang panjang dan tekanan dari sistem order digital membuat pekerja ojol terjebak dalam perang tarif antar aplikator, sementara mereka tidak mendapatkan jaminan sosial yang memadai,” kata Yusuf. Dari sisi demografi, sekitar 80 persen pekerja digital transportasi adalah mereka yang berusia muda, dengan kelompok usia 30–40 tahun paling dominan (30,7 persen); disusul 40–50 tahun (28,8 persen); dan 20–30 tahun (19,7 persen). Partisipasi perempuan masih sangat rendah, yaitu hanya 3,57 persen atau sekitar 86.000 orang dari total seluruh pekerja ojol.

Secara geografis, pekerja ojol adalah fenomena urban. Sekitar 82 persen terkonsentrasi di kota-kota besar, dengan Jabodetabek menyumbang 29 persen dari total pekerja digital transportasi nasional. Namun, tren baru menunjukkan pertumbuhan cepat di wilayah non-Jawa. Misalnya, di luar lima provinsi utama semisal Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, pertumbuhan pekerja ojol mencapai 15,5 persen per tahun, dua kali lipat dari wilayah utama. Melihat kondisi tersebut, Yusuf mengusulkan pembentukan koperasi. Ia menyebut, transformasi kelembagaan menjadi koperasi sebagai opsi strategis.

“Kami mengusulkan pendirian 20 'koperasi pengemudi daring' sebagai badan usaha milik pekerja digital transportasi. Ini bisa dimulai di kota-kota dengan jumlah pekerja ojol besar semisal Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar,” usulnya. Menurut dia, koperasi ini bisa menjadi wadah kolektif bagi pekerja untuk memiliki, mengelola, dan mengontrol platform digital mereka sendiri.

“Dengan skema ini, pemerintah bisa menyediakan seluruh kebutuhan modal awal, tanpa utang. Berbeda dengan skema koperasi desa yang berisiko sistemik karena menjaminkan Dana Desa ke bank,” tutur Yusuf. Yusuf juga menyoroti ironi digitalisasi ekonomi yang semestinya menciptakan efisiensi dan kesejahteraan, tetapi justru memerdalam kerentanan tenaga kerja.

“Digitalisasi mestinya tidak menjadi jalan pintas menuju eksploitasi. Platform digital harus berbagi manfaat secara adil antara pemilik modal dengan buruh digital,” tegas Yusuf.

Jadilah bagian dari perjuangan Sabili

Bangun Indonesia dengan Literasi!